頭を使わないと楽だが貧乏になる

ランニングなどで体を動かすと疲れますが、脳を働かすのも同じくらい疲れます。脳はあらゆる臓器の中でもっともエネルギーを消費するところで、全エネルギー消費量の18%を占めるそうです。

頭を使わなくていいことに時間を使うと楽です。何も考えなくていいから。 テレビ観たり、YouTube観たり、ゲームしたり。

時間をどう過ごすかなんて自由ですけど、楽な方にばかり流れていると人生何も変わらないなって思います。特に全く本を読まずに、テレビばかり見ているとメディアが作った「常識」が刷り込まれて思考停止しちゃいます。18年に及ぶ学校教育の洗脳から解放してくれるのは本以外にないと思います。

本に限らずブログなどのテキストコンテンツを日常的に読む人はあまり多くないらしいです。YouTubeなどの動画市場が伸びています。テレビや動画が悪いと言うつもりは一切ないです。私も毎日YouTube観て楽しんでますし。ただ、動画コンテンツは消費しても頭を使わないですね。抽象的な思考を促さないからです。物事を抽象化する力ってすごく大切だと思っていて、それは読書を通じて身に着く面が多いと思っています。本を読んで、できればそれをアウトプットするとさらにいいですね。

株式投資の世界を知ったのも読書がきっかけでした。本のおかげで視界が大きく広がりました。投資に限らず。

現代は知識経済です。橘玲さんは「経済格差は知能の格差である」と指摘しています。僕もそう思います。学んだことをマネタイズする機会が広がっています。昔は研究室にこもっていた大学教授が、今ではシリコンバレーのIT企業に引き抜かれて高給をもらっているケースも珍しくありません。知能を高めることができないとどうしても労働集約的な仕事しか選ぶことができず、結果として低賃金になってしまいます。

頭を使うのは疲れます。インプレットだけでなくアウトプットも疲れる。でも、それをサボって楽な方にばかり流れていると貧しくなります。

楽を求めて豊かになる人

楽して貧乏になる人がいる一方で、楽を求めてむしろ豊かになる人もいます。それは収入を自動化させる人、資本を作る人です。

株式、債券、不動産、アフィリエイトサイト、オリジナルの情報商材、YouTubeチャンネル。これらの不労収入源を持っている人は楽できます。「不労」の程度には差がありますが、収入が生活費を上回るところまで行けば、ニート生活も可能です。それが幸せがどうかは置いておくとして。

時間は1日24時間と決まっています。そのうち、どれくらいの時間を資本蓄積のために使うのか。お金を稼ぐのは楽なことではありません。不労収入をもたらす資本を作るのには苦労が伴います。頭を使うことだから疲れます。収入を自動化する仕組みを作るというのは、一定以上の知能が求められることだと思います。コツコツ株式を買うだけにしたって、どういう株を買えばいいかはそれなりの学習が必要ですし。

資本を作るのは大変だけど、一度作ってしまえばその後は楽できる。資本を作ると経済的な豊かさだけでなく、時間的な豊かさも手に入れることができます。

人生は長い。「資本」を蓄積する重要性は増している。

時間をすべて垂れ流すのか、それとも一定の時間を資本として蓄積するのか。どっちが良いでしょうか。別に正解はないです。資本を蓄積し始めると、それ自体が目的になってしまい逆に時間的な豊かさを失うこともあります。年収10億円を超えると言われるヒカキンは今でもYouTubeに動画を上げ続けています。株式投資を一度始めると、将来の資産取り崩し計画とか考えずにとにかく資産を積み上げたくなる衝動に駆られます。

サラリーマンを辞めたいという願望があれば資本の蓄積は必須ですね。そうじゃなければ、別に無理して資本蓄積に時間を投入する必要はないかもしれません。ちなみに、私は資本蓄積そのものに快感を覚えるタイプです。

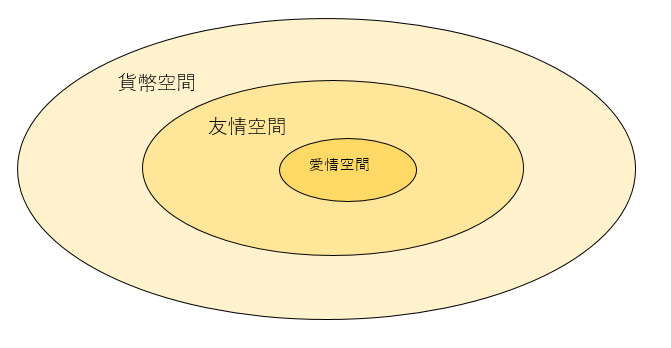

一般論はないんだけど、ある程度は資本を持っておいた方が幸福度は高まると思います。あと、資本を築くという発想そのものが大切だなと思います。お金だけじゃなくて人間関係や健康も資本ですね。資本を蓄積した方がメリットの大きい時代です。寿命が伸びましたから。人生長いです。

Hiroさん、こんにちは。いつもブログを拝見しております。

今回の記事は、Hiroさんの投資哲学が特に集約的に表れているように感じられて、興味深く読ませていただきました。

経済資本(金融資産)、文化資本(書籍や絵画コレクション、マナーなど)、社会資本(人間関係、人脈)は、人間を人間たらしめている資本だと思いますし、フランスの社会学者ピエール・ブルデューに言わせると(読んでいないですが笑)、こういう資本は親から子、子から孫へと継承されて、拡大再生産され、(優良な経済資本や文化資本を保有できた)アッパークラスはさらなるアッパークラスへと昇っていけるそうです。親の貧困が子にも引き継がれてしまうというのは、基本的には事実です。

電車に乗っていて観察してつくづく思うのは、スマホでゲームをしている大人がやたらに多いことで、生涯の持ち時間トータルを考えたときに、スマホゲームで楽な時間の使い方に流れるのと、本やブログを読んだりオーディオコンテンツを聴いたりしてなるべく頭脳に汗をかくように努力するのとでは、10年後、20年後、さらにもっと先に大きな格差になって現れるだろうなと、僕も考えています。そもそも、長めのテキストコンテンツを読むのに耐えられない人も多いそうです。だから、ブログでも画像が多めのものや、動画コンテンツにみんな流れていますよね。スマホゲームや動画コンテンツ(僕もYoutubeは好きですが)の爆発的な流行は、どこの筋によるかは分かりませんが、巧妙な愚民化戦略なんじゃないかと勘繰りたくなる気もします。

橘玲さんの「経済格差は知能の格差である」という指摘も、初めて知りましたが、まったくその通りですね。好きで清貧に甘んじている人は別にして、お金をより多く効率的に稼ごうと思ったら頭を働かせるしかありませんし、悲しいかな知能の格差が結果として経済格差につながるのは致し方ないと思います。フェイスブック、グーグル、マイクロソフトは創業者がユダヤ系らしいですが、教育に熱心で他民族より知能指数が高いとされているユダヤ人がこういった企業を興して、富を吸い上げるネットワークを巧妙に全世界に張り巡らしていることを考えると、「経済格差は知能の格差である」というのは恐ろしい事実だと感じてしまいます。特に、普通に生活をしていくうえでグーグルなしの生活なんて、もう考えられませんものね。

カズさん、こんばんは。

親から子へ資産が引き継がれるというのはおっしゃる通りですね。

貧富の格差と言うと、教育や職業、世代間の格差に焦点があたりがちですが、親の財産力というのがもっとも大きなファクターかもしれません。

仮に親から引き継ぐ資産が1億円あったとしたら、それを3%で回すだけで300万円のインカムです。

300万円ものキャッシュフローが毎年自動でもたらされる仕組みを持っている人、それを一から作らないといけない人。

両者の経済格差は覆しがたいです。もちろん、私は後者です。

リテラシーのある人がこれからもテキストコンテンツを読んでくれることは間違ないです。

本は永久に不滅だと思います。

一方で、社会のニーズが動画やゲームにあるならば、コンテンツを作る側としてそこのニーズに応えることもまた必要なことだなと考える時もあります。

まあ個人のコンテンツは必ずしもマス層を狙う必要はなく、ニッチなファンを増やすことの方が大切だし、そっちの方が楽しいかなと思います。

投資ブログなんてニッチの中のニッチな存在だと思いますが、今まで通りのスタンスで情報発信していきたいなあと思います。

オーディオブックは有益ですね。隙間時間を埋めるのにあれほど便利なものはないです。もっと早く使っていればよかったです。

最近は毎日音声コンテンツを聞いてます。

愚民化戦略というか、人はもともと楽な方に流れるし大衆はいつもそうだと思います。

知能経済の現代で経済格差が広がるのは不可避に思います。

ただ知能は後天的、努力によるものと思われがちですが、実は先天的な要素も多分にあるそうです。

余談ですが肥満も遺伝による要素が大きいと聞いたことがあります。いくら食べても全く太らない人っていますよね。

自己責任を追求し過ぎることなく、富を広く配分する仕組みも必要だと思います。

米国では上位1%の富裕層の富が中間層の富と同じくらいまで膨れ上がっているそうです。

さすがに持続不能だと思います。