難しい本は読めない質です。すぐに眠くなります。高校生の頃は古文の授業が一番嫌いかつ苦手でした、文系のくせに。

経済には興味があるのですが、アダムスミスやケインズ、シュンペーターといった経済学者が書いた所謂「経済古典」の類はチャレンジしたことはあれど、読破したものは一冊もありません。

こんな私みたいな人間が世の中に多いのか知らないですが、書籍マーケットには古典の解説書がたくさんあります。

20代前半の頃、マルクスの『資本論』の解説書みたいな本を図書館で借りて読んだのですが、これが思いのほか面白くてハマりました。『資本論』自体は未だに読んでいませんが、その解説書っぽいのは結構色々と読んできました。それでも理解できないことはたくさんありますけどね。

『資本論』でもっとも興味深いと思ったのが、サラリーマン(労働者)の給料の決まり方を説明したくだりです。やっぱり自分事として捉えますから。

資本家から見れば、労働者の給料はその他の費用と何ら変わらないわけです。原材料費、機械購入費、光熱費、地代家賃など商売を続けるために必要なコストは様々ありますが、人件費はその中の一つに過ぎません。

なので、資本家は極力給料を抑えたいと考えます。でも、あまりに給料を絞り過ぎて労働者が疲弊して倒れて使い物にならなくなってしまったら困ります。ちゃんと明日も1年後も10年後も、資本家のためにテキパキと働いてくれる必要があります。

それが実現できる金額を給料として渡します。つまり、給料は労働者の標準生活費に一致するはずと言うわけです。生活水準は各個人によって違うのであくまで”標準”の金額です。「生活費」には衣食住だけではなく、レジャー・娯楽のための費用も含まれています。遊びも含めて、そこそこ満足してもらえる生活費を払っておけば、暴動を起こさずにちゃんと健康に働いてくれるだろうということです。

まあ普通に考えれば、経営者・株主はなるべく安い賃金で人を働かせたいと思いますよね。それくらいは別に『資本論』の考えを勉強しなくても、感覚的に理解できることではあります。

が、その常識を違う斬新な視点で言語化されて衝撃を受けました。目線が資本家というのが、昔の自分特に株式投資を始める前の自分にはなかったです。

常に労働者目線でした。

給料を上げるにはどうすればいいんだ。30歳で年収1000万円が目標だ。そのためには、スキルを磨かなきゃいけない。しっかり勉強して仕事の経験を積まないと。何の勉強すればいいんだろ。監査法人にずっといるのは嫌なんだけど、次はどこに転職したらいいだろう。

ってな感じのことをずっと考えてました。

別に間違った発想ではないと思います。勉強してスキルを身に着けて、何より厳しいビジネスの現場で経験を積めば年収は徐々に上がっていくことが期待できるでしょう。

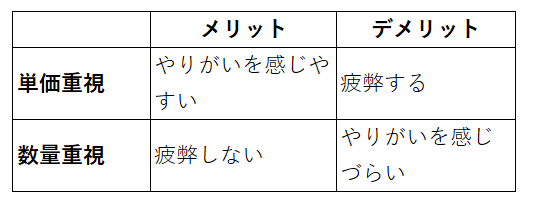

ですが、もっと構造的な面でサラリーマンの給料には限界があると知りました。やりがいを求めてサラリーマンのキャリアを追求するのはありだけど、お金を求めてサラリーマンを頑張るのは意味がないと結論付けました。

これがアカンかった(笑)

まだ20代前半ですよ。「これから仕事頑張るぞー!」ってやる気に満ち溢れていた頃に、この『資本論』の考えを知ってしまったものだから、僕のキャリア意識はキューっと一気に萎みました。当時の自分の一番のモチベーションの源はお金でしたから。

これに株式投資の知識が追い打ちをかけてきます。

労働者として働いてもそんなに資産は築けない。金持ちになりたければビジネスオーナーか資本家にならなきゃいけない。株式投資を続けることで庶民も億万長者になれるチャンスがあるんだ。

↑

みたいなことを、ロバート・キヨサキ先生など様々な方から吸収するわけですよ。社会人になったばかりで経験が浅かったので、何でもドンドン吸収しちゃうわけです。

んなこんなで、20代半ばあたりの僕の仕事のモチベーションは激下がりでした。

今はそうでもないです。社畜ではありませんが、それなりに仕事がんばろう!という意欲は復活しています。どうせやるなら楽しく全力でやらないと、せっかく頂いた一度きりの人生が無駄だって思ってます。お金どうこうはあまり考えてません。

『資本論』の考えは、自分にとってはちょっと毒薬でした。

刺激が強かったです。

そんな『資本論』の解説書で一番わかりやすくて面白いかな~と思うのがこれです。

労働者の方が資本論を学ぶと、ある程度自分の状況を俯瞰できるので、とても有用だと思います。

反対に学生みたいな熱量のある方が読んでしまうと、学生運動に行ってしまう危険性もありますが(笑)

この本、私も読みました。

前半の賃金の決まり方というのは分かりやすかったですが、だからフリーで仕事をしよう!という結論は少し安易かな、と素人ながらに感じました。

ですね。自分の立場を客観的に見るってすごく大事なことだと思います。

サラリーマンを頑張ることも生きがいのある素敵なキャリアだと思いますが、「労働者」という立場の性質を理解していた方がベターです。

いや、、自分の教訓を踏まえると、そんなことに疑問を抱かない方がむしろ得かもしれません。

世の中、知らない方がいいこともあります。

偏見かもしれませんが、最近の学生というか新入社員を見ているとそんな熱量ある人がいるようには思えないでの大丈夫だと思います(笑)。

達観していて落ち着いた人が多い印象です。ガツガツ出世を目指すタイプ、ましてや社会運動をするような人は少ないと思います。

今社会人10年目ですが、さすがに最近の新人さんとはジェネレーションギャップを感じます。

ガツガツしないのは社会が豊かになった証拠で、いいことだと思います。

コラム 「金持ちになりたければ働いてはいけない」

http://www.zyoutou.com/report/3tu.html

良い学校を出て、良い会社に入って、結婚して、家を建てて、子供を産んで、有料老人ホームに入って余生を過ごす。

コレが現代人のサクセスストーリーだと思いますが、どれもメディアと広告が生み出した幻想ですからね。実際には、どれも茨の道だと思います。

資本主義社会である以上は資本家にならないと話になりません。高度成長期からの労働者優位の恵まれた時代はむしろ特別だったと気付く事が大切でしょうね、現代人は。

資本論も実際の編纂者は、名実共に資本家だったエンゲルスってのも皮肉な話だと思います。笑

価値と価格は一致しないと考えている部分は資本論とバリュー投資共に共通してますしね。

「金持ちになりたければ働いてはいけない」とは、社会に出たばかりの自分にはかなりキャッチーなフレーズだったと思います。

資本家的発想を持つうえで一番影響を受けた本は「金持ち父さん貧乏父さん」でした。

資産に稼いでもらうという発想はロバート・キヨサキ氏に言われるまで、思い付きもしなかったです。

日本経済が当たり前のように成長していた時代は、サラリーマンで出世して給料上がって家庭を築いて家を建て・・というのは実際に幸せの形だったのかなって思います。

人それぞれだとは思いますが。

あと現代のようにネットやSNSで雑音が入ってこないことも、嫉妬心を抱かずに自分の幸せを追求できる環境だったのかなって思います。

私はこれからの時代、相変わらず資本家有利な企業と、労働者が相対的に有利な企業に二分化する可能性を感じています。

日米ともに失業率は低く、ただでさえ賃金が上昇しやすい環境です。

前者の資本家有利な企業を見極めて投資をしていきたいです。

最近悩んでいるIBMは意外と後者な企業かな~とも思います。

確かに今は高圧経済がいい具合に効いてて、賃金が上がりつつありますね。特に日本では、向こう3年以内で新労働法制が順次完全施行されるので、制度面でもさらに賃金上昇圧力になると思います。

最近の日銀の展望レポートのグラフ(P18、図表18)でも、企業の売上高営業利益率と売上高経常利益率の乖離が大きくなっているようです。人件費上昇などで営業利益率は頭打ちになる一方、営業外収益を上手く稼いで経常利益率は改善しているようですね。実際はおっしゃるように二極化してるでしょうが。

賃金の上昇で消費拡大につながれば、売上高の増加で総資本回転率は上昇するので、利益率が頭打ちになっても、ROA的にはイーブンな状況になるとは思いますね。

経済・物価情勢の展望 2018 年 10 月

http://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gor1810b.pdf

10月の雇用統計では賃金上昇率が3%を超えましたね。

今の低い失業率を考えると、これでも不思議なくらい低い上昇率です。

インフレは一度上がると歯止めが効かないと言われるので、ちょっと心配材料です。

でもまあ、きちんと値上げを実施できる企業に投資しているつもりではあります。

日本は新しい労働法ができるのですね。

詳しくは知りませんが、労働者に有利ということですか。

最近、転職サイトからたくさんスカウトメール来ますし、労働市場が元気がいいのを感じます。

日銀のレポートまで読んでるのはさすがですね(汗)。

日本人は賃金が上がってもあまりお金を使わないので、消費が増えるかわかりませんね。

それで日銀がたくさん資金を注入して金融緩和しても、なかなかインフレ経済にならないのかもしれません。

でも今日本のインフレ率は1%になりました。0%だった頃から比べたら大きな前進です。

お金の勉強をしてから、マイルドなインフレがいかに大切かよくわかりました。

来年4月から順次、改正労働基準法などが施行されます。割増賃金の引き上げや有給5日分などが義務化されます。制度面で低生産性企業をしばき上げてマクロ労働生産性を引き上げるのが目的です。

今でも人件費上昇を企業努力でこなしてるのでなかなか物価も上がらないですね。

日銀も本気で2%を目指してるわけではないですしね笑 マイナス金利を継続する良い言い訳になってるだけです。

マクロ生産性を上げて、潜在成長率を上向かせるのが真の日銀の狙いなんですよ。

そうなんですね、知りませんでした。ありがとうございます。

米国株投資始めてから、日本の政治のニュースに疎くなり過ぎてちょっと反省してます。

割増賃金の単価上がるんですね。これは嬉しい。

最近は働き方改革もあって、残業はかなり減りましたがそれでも決算期はそれなりにありますから。

>日銀も本気で2%を目指してるわけではないですしね笑

そうなんですか!

私は黒田総裁を信じてましたけど(笑)。

でも日本もついにインフレ率1%を超えました。

これだけ節約マインドが強い日本で、ここまでインフレ率を上げれたのは素直に成果だと思います。

この調子で2%まで上がることを願います。

私もなるべくお金を使わないと。

インフレには大きく分けて、コストプッシュインフレ、ディマンドプルインフレ、の二つがありますけど、望ましいのは賃金上昇によるディマンドプルインフレです。

原油高や輸入物価上昇、非効率が生み出すコストアップ、によるコストプッシュインフレが生じると社会厚生はむしろ悪化するのでスタグフレーションを招きます。

インフレ率だけでなく、その要因分解は必要だと思います。これは過去のデフレについても同じです。

講義ありがとうございます。初耳ワードです。

日本のインフレは今は確実にディマンドプルインフレですね。

徐々に給料が上がっている感じはするので、コストプッシュになることを願います。

最近の転職サイトなどを見ていると、数年前より景気がいいな~と私は感じます。

アメリカはほどよい感じでしょうか。

賃金上昇率は3%を超えました。

これでもまだ低失業率を反映はしていないらしいですが。

株主からするとディマンドプルは辛い状況ですね。

やはり、労働者への強い交渉力を持つ資本家有利な企業への投資が大切だと思いました。

お久しぶりです。

現在Hiroさんのブログの過去記事を読み漁って勉強中です。

資本論絡みだと「希望の資本論」も

良いですよ。池上彰と佐藤優の対談本です。

資本主義の社会に生きているのだから

社会のルールは把握した方が良いですよね。少なくとも過労死するまで働く意味は

無いという事は分かります。

あとはどれだけ資産運用で抗えるかですね。

超入門資本論、読んでみます!

こんばんは。

「希望の資本論」、昔図書館で借りて読んだ記憶があります。

佐藤優さんって頭が良すぎるのか、文章がインテリ過ぎて私の知力では読解できないことが多いです。

池上さんはわかりやすく語ってくれて好きです。

そういう意味では良いコンビですね。

>資本主義の社会に生きているのだから社会のルールは把握した方が良いですよね

はい、おっしゃる通りだと思います。

ルールを知るだけで有利に立てるゲームは資本主義くらいです。

基本を抑えるだけで上位10%。勉強って大事ですね。つくづく思います。