ECB(欧州中央銀行)は日本より早く、2014年6月にマイナス金利政策を導入しました。

現在、ECBの政策金利(預金ファシリティ金利)は▲0.4%です。預金ファシリティ金利とはユーロ圏の金融機関が余剰資金を中央銀行に預け入れる時の付利預金の利率です。

欧州ではユーロのほか、デンマーク、スイス、スウェーデンもマイナス金利政策を採っています。

日本でも、2016年1月29日の金融政策決定会合で日銀は「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を決定しました。

日本の金融機関の日銀当座預金残高に対して▲0.1%のマイナス金利を付与しています。ただし、すべての日銀当座預金に対してマイナス金利を適用するのは金融機関に酷なので、当座預金を三層構造に分けて一部の残高に対してのみマイナス金利を適用することにしています。

このマイナス金利政策という言葉は「金利」という言葉で正しいです。

金融機関が日銀に預ける資金に対して適用される契約上の利率が実際にマイナスだからです。

なのですが、この表現があらぬ誤解を与えていることがあるなと最近感じたので、その話をします。

マイナス金利に対する誤解

私は公認会計士ということで一応社内では、「あいつは会計はまあ詳しいよな」くらいには思われています。

先日、経理部財務部の社内会計研修の日があり、私は講師として頑張ってパワポの資料を作って50人くらいの前で説明していました。

内容は、ちょっと小難しい退職給付会計について。

退職給付会計とは字面は難しく見えますが、ざっくり言うと退職金の会計です。

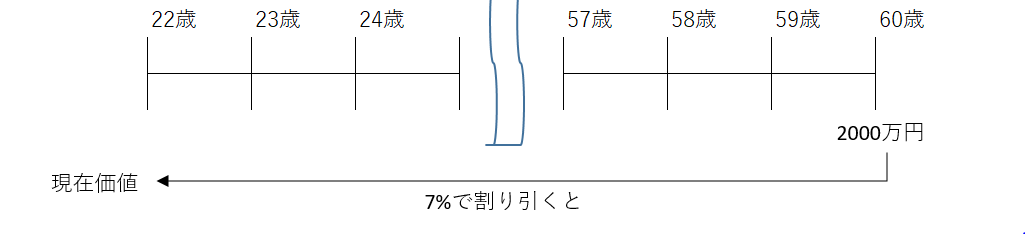

退職金って会社にとっては費用なので、きちんと財務諸表にその負債を認識する必要があるんですけど、退職金の支払って、新入社員が入社してから約40年後の遠い将来の話ですよね。

だから、単に退職金支払予定額を負債計上するのではなく、それを現在価値に割り引きます。

そこがちょっと難しいところ。

現在価値って何?聞いたことないよ…、って思う経理経験の短い若い方々には説明してもなかなかその場では理解してもらえないことが多いです。

2016年、日本もマイナス金利を導入して長期金利が低下しているので、この割引率も必然的に低下するのです。

そうすると割引率が下がるのだから、企業にとっては退職金負債の現在価値が高くなりますよね。

つまり、低金利は退職給付会計上は企業の費用負担が増えることになるのです。

少し前ですが、日経などで頻繁にこの話題が取り上げられていましたが記憶にありますでしょうか?

例えばこちらの東洋経済とかお時間あればご覧ください。

その30分の研修が終わった後、個別の質問を受け付ける時間を取りました。

(みんなの前で挙手してもらう形式では誰も質問しないので…)

で、その質問時間に財務部の女性からこんな質問されました。

女性「マイナス金利ってうちの会社の会計にも影響あるんですね!、素朴な疑問なんですけど、マイナス金利ってことは国債を持っている人はどうやってマイナス金利を払っているんですか??」

僕「……、いやいやマイナス金利って実際にお金を払っているわけじゃないよ。それは銀行だけだね。マイナス金利ってのは国債の利回りがマイナスなだけだよ。」

女性「え~、どういう意味ですか??」

僕「えーと、だから……以下省略」

マイナスなのは利回り

マイナス金利政策という言葉が独り歩きして、多くの人に誤解を与えている可能性があるなとこのとき思いました。

文字通りマイナス「金利」なのは、日銀当座預金を持つ国内の金融機関だけです。

私たちの普通預金の金利がマイナスにはなっていないですよね。

また、企業が持つ銀行口座にも今のところマイナス金利は設定されていません。

「長期金利がマイナスになった」などと表現することがあります。これは正確には正しくありませんよ。

正しくは「10年国債の利回りがマイナスになった」です。国債保有者が金利を国家に支払っているわけでは当然ありません。

ただ暗黙の了解として、長期金利=10年国債利回りとなっているだけです。だから長期金利がマイナスと書いても問題はないです。

何度も言ってすみませんが、金利がマイナスになるのではく、利回りがマイナスになるのです。

もう一つ例を挙げます。

2016年9月に、こんなニュースが報道されました。

「欧州サノフィ、マイナス金利で社債発行」

こういう記事題名って読む人によってはミスリードだと思うんです。

正しくは、

「欧州サノフィ、マイナス利回りで社債発行」ですよ。

サノフィの社債を買った人は金利をサノフィに払うんですか?

まさか、そんなことありませんよ。

サノフィの社債を償還まで保有したらマイナス利回りになるように、発行金額が設定されているだけです。

ちなみに、このサノフィ発行の社債は利回り▲0.05%でした。利率はゼロの割引債です。

例えば発行金額10,000円で償還金額が9995円、利率がゼロの割引債だったら、利回りはマイナス0.05%になります。金利はゼロです。

マイナス金利という言葉が頻繁に見られるようになりましたが、マイナス金利の世界はまだ私たちの日常生活にはありません。

マイナス金利の世界にあるのは、金融機関だけです。

金利と利回りという言葉は似て非なる概念です。

私たちの身近にあるのはマイナス利回りの世界です。

今回も丁寧なご説明を有難うございました。今回は十分理解できて質問はないのですが、、

現在、アメリカの利上げのペースが多くなりそうでドル高に大きく傾いていますが、Hiroさんは今後の展開をどのように予想されますでしょうか? 私は、長期的には日本の衰退、インフレなどで円安(円の価値低下)になっていくと思いますが、それは十数年後の将来的な予想で、現在の円安は急激すぎて、さらにアメリカ株も何故か上昇し続けており、ある種のバブルではないかと疑ってしまいます。数か月後には円高、株価調整などが待っていると思っているのですが、いかがでしょうか?

常にHPで勉強させて頂いている立場で恐縮ですが、ご意見賜れましたら幸いです。

お久しぶりですね。

拙筆ですがご理解頂けてよかったです。

為替は短期は投機的な動きで如何様にも動くので、何とも言い難いですね。

確かに最近のドルは期待感から買われ過ぎな印象は持っています。

私は、基本的には長期的(30年レベル)には円高ドル安方向に進むだろうというのが持論です。

それは、為替レートの理論値とは通貨価値であり、通貨価値は物価だと思っているからです。

今の米国の期待インフレ率について、FRB当局は2018年には2%に達すると言っています。

また、そんな短期ではなく長期で見てもアメリカ経済は底堅く、マイルドなインフレが継続すると考えています。金融政策も巧みです。

一方で、日本は確かに緩和的な金融政策こそあれど、社会福祉の不安が消失して国民の消費マインドが大きく変化しない限り、なかなか持続的なインフレ基調には戻らないだろうと考えています。

したがって、日米物価上昇率の差(=通貨価値の差)がいずれは為替レートに反映されて、円高になるだろうと思っています。

これは非常に長期的な話であり、目前の為替変動についてはすみませんが何ともコメントできません。

ただし、一方で長期的にも大きく円安ドル高に進むシナリオも想定します。

それは日本政府がハイパーインフレとまでは言わなくても、かなり急激なインフレで政府債務の解消を図るときです。

いわば債務解消のハードランディングストーリーです。

その時は、言うまでもなく急激な円安が進むことになると思います。

日本政府がハードランディングを考えているとは思えないので、現時点では私は長期円高論者です。

以上、素人意見で大変恐縮です。

アメリカ株は確かに期待で動いでいますが、そもそも株価は期待で動くものなのでそこは不思議には感じていません。

株価は6カ月ほど景気動向を先取りすると言われています。

確かに期待過剰とも言えますが、マーケットの総意を馬鹿にはできないと思っています。

まだまだ金利上昇初期の局面であり、株価上昇は当面は続くだろうと個人的には思っております。

しかし、短期的なミスターマーケットのご機嫌は読めませんね。

コメントありがとうございました!

早速ご教授頂き恐縮です。

ありがとうございました!

しっかり勉強しながら、どちらに転んでも対応して行きたいです。

今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

取り急ぎお礼のみで失礼致します。

Hiro様、おはようございます。

金利や為替の理解も深いですね。債券トレーダーもいけそうですね。

購買力平価による円高、財政赤字を薄めるためのインフレによる円安(厳密にいうと逆かな?円安によるインフレ)、どちらの可能性もありますよねぇ。

あと、貿易収支と原油価格が為替に与える影響に関する記事も期待したいです。いつか気が向いた時にでも検討してみてください。

マッキー様、こんばんは。

債券トレーダーになるには全く知識不足ですよw。

マッキー様のコメントからマッキー様が私の記事を深く読んで下さっていることがよくわかります。

私の為替に対する考えを簡潔にまとめて下さってありがとうございます。

経済がこれからも日本より強いであろう米国の方が、どうしてもインフレ圧力は強いと思います。

だから購買力平価で円高ドル安だろうと思っています。

一方で、おっしゃる通り日本が財政改善のためににっちもさっちも行かなくなり、かなり強いインフレを起こすことがあり得ると思います。

要するに紙幣を刷りまくるということ。

その場合は、円安ドル高になる可能性もあるかなと思います。

(ただ紙幣を刷りまくっても結局有効需要に影響与えないかもしれませんけど。)

後者の発想も結局購買力平価ですね。

為替は超長期では購買力平価に従うはずというのが持論です。

通貨とは、物と物をつなぐハシゴ役でしかないですから、物価と通貨価値はコインの裏表だと思っています。

これから考えが変わるかもしれませんが、これが今の私の為替に対する見方です。

短期的な為替はわかりません。。

>貿易収支と原油価格が為替に与える影響に関する記事も期待したいです。

今の私の知識ではちょっと無理ですかね~。

勉強して今後機会あればチャレンジするかもしれません!

退職給付会計、個人的に勉強中ですので私も受講してみたかったw

数理差異の話とかまで入ったんですか?

一応、数理差異にも言及しましたが、なかなか理解はしてもらえなかったと思います。

私の説明力の問題も大きいです。

会計を知らない人にも退職給付会計が簡単に分かるような資料を作って説明しろって部長に言われて、「無茶ぶりやろ~」って思ったのを今でも覚えています。