配当貴族とか配当王という言葉があります。毎年毎年連続して増配する企業を称賛する褒め言葉です。

配当貴族とは連続増配年数が25年以上50年未満の企業を指します。

配当王とは連続増配年数が50年以上の企業を指します。

連続増配年数が長い企業は例えば、こんな企業があります。

黄色は配当王

| ティッカー | 企業名 | 連続増配年数 |

| PG | プロクター&ギャンブル | 60 |

| EMR | エマソン・エレクトリック | 60 |

| MMM | 3M | 58 |

| KO | コカ・コーラ | 54 |

| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 54 |

| LOW | ロウズ・カンパニー | 54 |

| CL | コルゲート・パルモリーブ | 53 |

| TGT | ターゲット | 49 |

| PEP | ペプシコ | 44 |

| ABT | アボット・ラボラトリーズ | 44 |

| WMT | ウォルマート・ストアーズ | 42 |

| MCD | マクドナルド | 40 |

| MDT | メドトロニック | 39 |

| XOM | エクソン・モービル | 34 |

| T | AT&T | 32 |

| CVX | シェブロン | 31 |

いずれも世界的に名が知られるエクセレント・カンパニーばかりです。

増配年数が長いことは一般的には良いことだと解釈されます。増配し続けることができるってことは、それだけ安定した業績を継続できたことの証です。

金融危機やリセッションを乗り越えて常に増配し続けるのは容易なことではありません。特に市況に左右されやすいエネルギー銘柄(エクソンモービルやシェブロンなど)が増配を続けるのは称賛に値すると思います。

しかし。。

どうでしょう、連続増配年数って本当に大事なんでしょうか?

私は個人的に連続増配年数なんてクソ食らえ!って思っています。

思っていた、、と言う方が正確かな。

う~ん何ていうか、連続増配ってなんか本質からズレていると思うんですよね。そこまでこだわって意味あんのかなって正直思います。でも、株主としてやっぱり連続増配は嬉しいなって思う気持ちもあります。

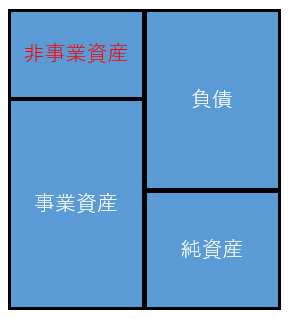

いくらを配当として株主に利益を還元するかって、何を基準に判断すべきなのでしょうか?

私は基本的にすべて吐き出すべきだと考えています。もちろん、将来のビジネス発展のために設備投資資金が必要だから会社にお金を残す(要するに内部留保)という判断は普通にあると思います。

リスクの高いビジネスだから、ある程度運転資金的な意味合いでキャッシュを多めに持っておきたいという経営判断もあると思います(日本の任天堂みたいな)。

そういう経営判断は優秀なCEO、CFOに任せるとして、そういった未来への投資(運転資金も投資)に使う以外のキャッシュはすべて配当として吐き出すべきだと思います。

でも、経営者はそうしませんよね。

本当は100億円配当できる余裕があっても、60億円しか配当してくれません。で、残りの余剰資金40億円をどうするかって自社株買いするんですね。自社株買いで調整しているように見えます。

なんで、経営者は100億円配当できるのにわざわざ60億円分しか配当せずに、残りの40億円は自社株買いにするのでしょうか?

それは、、ひとえに株主の責任が大きいと思うんです。

株主が連続増配年数なる記録にこだわるから、経営者は必死でその記録を守ろうとしてるんじゃないかって思います。

そりゃあね、、CEOも人間ですよ。

例えば、プロクター&ギャンブル(PG)なんて連続増配年数60年ですよ。歴代経営者が守り続けた連続増配記録を自分の代で途切れさせるわけにはいかないと思うでしょう。

この連続増配年数を守るためにPGの経営者はどう考えるか?

それは、ゆっくり少しづつ増配していこうと考えますよね、普通は。ハードルはなるべく低めにしたほうが次年度も増配になりやすいじゃないですか。

これは実際に私の勤めている会社で横行している話ですが、うちの会社の営業さんは上期の売上高をなるべく低くして下期にたくさん売り込むそうです。

なぜかって?

上期の実績は翌期の計画の基準になるからです。

基本的に計画を上回るか否かでボーナス水準が決まります。上期に売り過ぎると翌年の計画が厳しくなるんです。だから下期に入荷させてって得意先にお願いするらしいです。

米国企業の連続増配記録も同じ穴の狢ではないでしょうか?

今年のDPSを上げすぎたら、来年で連続増配記録が途切れるリスクがあるから配当は控えめに設定しておこうって考えるでしょ、絶対に。私が経営者ならそうしますけど。

もう一つ、印象的だった例が2016年のシェブロン。

シェブロンは2016年にDPS(一株当たり配当)を0.01ドル引き上げて4.29ドルにしました・・

0.01ドルですよ、たったの。

こんなの本当に連続増配と言えるのでしょうか?

まあ、確かに増配なので文句は言えないですが。

原油安で市況が厳しい中、少しでも増配してくれるのは株主として嬉しいです。経営者の頑張りを称えたい気持ちになります、ありがとうって。

でもでも、そこまで増配記録にこだわる必要が本当にあったのでしょうかね?

原油価格が下落して厳しい経営環境なのは株主みんな理解しているんだから、少しくらい減配しても仕方ない場合もあるんじゃないですかね。その分、業績が良い時にたくさん配当してくれればOKじゃないですか。

無理に配当するために銀行からお金を借りるって本末転倒ですよ。最近は低金利だから負債を増やして配当原資にするのも合理的でしたが。

私の最近の持論なんですが、自社株買いより配当の方が株主には得だと思います。自社株買いって配当の後払いに過ぎないです。今、配当払える金があるなら素直に配当金としてキャッシュを貰ったほうが株主にはプラスだろうなって思います。配当課税という問題はありますが。

でも、前述しましたが米国企業はそうしませんよね。たくさん営業CFを稼いで余剰資金がたんまりあっても、配当はすこ~しずつしか上げない。で、残りは自社株買いをする。

連続増配なんていう(どうてもいい!?)記録を死守するために本来貰えるはずの配当が、自社株買いに変わっている気がしてならない。

こういう事態は、連続増配を求めている株主の期待に経営者が応えているから起こるんじゃないでしょうか。

経営者とは株主から経営を委託されている存在です。会社経営という専門業務の対価として数百万ドルものCEO報酬を受け取っているわけです。

経営者にとって株主はお客様です。お客様の株主が連続増配を望むから、それを叶えようと努力してくれるのだと思います。

まあ、経営者も自分のストックオプション価値を高めるために自社株買いしたいのでしょうけど。そういう意味で、連続増配はWin-Winなのかもね。

株主リターンの最大化を狙うなら連続増配記録なんてこだわるべきではないと思いませんか!?

私はそう考えています。

余ったお金はすべて配当として株主に返せばいいんです(もちろん会社法の分配金規制は守った上で)。

いやマジで連続増配記録なんてクソ食らえだ!!

連続増配記録なんてクソ食らえだ!!って言いました。

え~とドヤ顔しておいて何ですが、やっぱり発言撤回します(笑)。

連続増配記録、、これ大事ですよね。

もう株主リターン最大化どうこうの議論ではなく、感情の問題です。

理論ではなく感情の問題です。

株主の中には、投資先企業からの配当金を想定収入として生活費の一部に組み込んでいる人もいますよね。

特にサラリーマンをリタイヤしている人にとって3か月毎のインカムゲインは貴重な生活費です。うまくポートフォリオを組めば毎月配当金も可能かもしれません。配当月は企業によって異なるので。

株式投資って最終リターンさえ良ければいいわけではありませんよね。

エクセルの計算と、実際の投資計算は違います。エクセルで計算する時は一切の感情を排しますが、実際の投資では感情を排すことができません。その感情は大切にすべきだよなって思います。

想像してください。

フィリップモリスに100万円投資していて今年8万円の配当金を貰ったとします(利回り8%)。でも、翌年は1万円しかもらえなかったら(同1%)。2年間の配当利回りとしては4.5%と十分高配当です。

でも、、やっぱり嫌ですよね。

8万円+1万円ってもらうより、4.3万円+4.7万円とかでもらう方が平準化されているし増額されているしなんか嬉しいですよね。現在価値で考えれば、早いタイミングで多く貰ったほうが得ではあるのですが。

まだ資産形成期にある若い人も、毎年配当が変動するより安定配当の方がコツコツ再投資しやすいと思います。

ということで、長い連続増配記録を持つ優良企業にはこれからも引き続き新記録更新を続けて欲しいと願います。

それは、私たち株主にとって貴重な安定収入です。

安定収入と引き換えに失っているものがあるのは仕方ないと諦めましょう。

世の中金計算がすべてではないってことか。

ホーメルフーズ(HRL)なんていかがでしょう?地味ですが。

恥ずかしながら、名前を聞いたことあるくらいの会社でした。

四季報見ると、50年連続増配の会社なのですね。

ちょっと見てみようと思います。

米国企業は超大型株くらいしか知らないので、四季報パラパラ見て色々覚えたいです~。