株式投資の利益とはすべて配当です。配当を重視するという表現すらもはや違和感があって、配当こそすべてだと言いたいくらいです。

キャピタルゲイン(売却益)も立派な利益ですが、これの根拠も配当です。長期投資におけるキャピタルゲインとは、株を保有し続けることで成長した配当(DPS)から導き出される将来”予想”配当の増加分です。

(”予想”配当だからこそ、投資家の期待値はなるべく低い方が望ましい。)

結局、長期株式投資で利益を最大化するとは生涯総配当を最大化させることだと言えます。これはアマゾンやグーグルなどの無配株でも同様です。無配株だっていつか必ず有配になるのですから(倒産しない限りは)。

配当を最大化できれば株主リターンも必然的に最大化されます。

なるべく多くの配当を得るには、投資家心理が悲観的でバリュエーションが悪化している銘柄に投資することです。下落している銘柄を何でも掴めばいいというわけではなく、やはりS&P100に入るような大型株で過去のしっかりした配当実績がある銘柄に絞って投資すべきではあります。

一時的にマーケットが過度に悲観的になっている銘柄に投資していれば、結果として長期では配当だけでなくキャピタルゲインも付いてくる可能性は高いと思います。いいですよね、配当が欲しいがために高い配当の銘柄を狙い続けていると結果としてキャピタルゲインも付いてくるなら。

ただ、今が底だと思っても、案外長期間株価が低空飛行を続けることがあります。株価を無視すべきではありませんが、短期的な含み損益にはそれほど神経質にはならずに、気長に配当を貰い続けて株価が回復するのをじっくり辛抱強く待つ必要があります。

短期的な株価変動は気にする必要ないですが、将来の配当には神経質になるべきです。

株価下落を気にする必要はないけど、将来の減配リスクの有無は真剣に検討すべきです。株価上昇を期待するのは止めたほうがいいですが、将来の増配可能性を真剣に検討する必要はあると思います。

今の配当だけではなく将来も見据えた上で、生涯の総配当額の最大化を目指すべきです。

配当を最大化することが重要だからって、配当利回りが高い銘柄が常に有望というわけではありません。今の配当が多くても、将来の増配幅が小さければ高い株主利益は期待できません。

配当利回りが低い銘柄がダメというわけではありません。今の配当が少なくても、将来しっかり増配してくれれば何ら問題ありませんから。

配当利回りが高い企業への投資は、スタート地点が有利なだけというイメージです。

配当利回りが低い企業への投資は、スタート地点は不利だけど将来に期待しているイメージです。

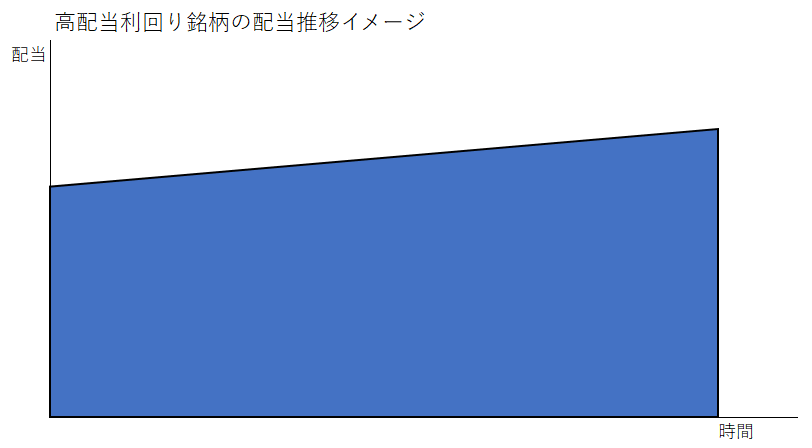

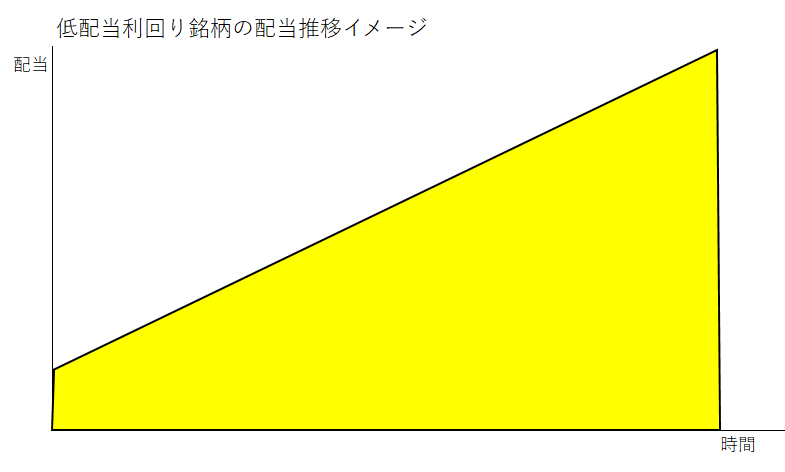

イメージ図を描いてみました。

青色が高配当利回り銘柄の配当イメージ。

現時点の配当が多いけど、将来の配当成長は緩やかです。

黄色が低配当利回り銘柄の配当イメージ。

現時点の配当は少ないけど、将来の配当成長は激しいです。

もちろん、これは単純化したイメージです。実際はこんな一次関数的に配当が上昇することはありません。もっと二次関数的な曲線を描くでしょう。

理解を助けるために、単純化した図を描いただけなのでそこはご了承ください。

さて、青色と黄色の面積どちらの方が大きいと思いますか?

この面積は、生涯の総配当受領額を意味しています。

長期株式投資とはいかにこの面積を最大化できるかを考えることだと思います。

長期株式投資とは配当最大化を目指す長い旅です。

旅の途中でミスターマーケットが色々と囁いてくるものですが、大事なのは配当です。途中で売却しない限り、ミスターマーケットは雑音でしかありません。その雑音を完全に無視していいわけではありませんが、基本はシカトでいいと思いますよ。

あなたが保有している銘柄の今の配当と将来の予想配当はどれくらいでしょうか?

あなたが保有している銘柄で上記のような図を描いたとすれば、その面積は巨大になると期待できますか?

その面積こそがあなたの株式リターンですよ。

配当利回りが高いからと言って、必ずしも面積が大きくなるとは限りません。

傾斜の小さい台形になってしまえば、面積は小さくなります。

配当利回りが低いからと言って、必ずしも面積が小さくなるとは限りません。

傾斜の大きな台形になれば、面積は大きくなります。

小学生の時に学んだ台形の面積の公式って覚えていますか?

台形の面積=(上底+下底)×高さ÷2

上底=現在の配当

下底=将来の配当

高さ=時間

3つの要素、どれも大事です。

現在の配当が多いことも大事。

将来の配当が成長していることも大事。

長期間株をホールドして、配当を貰い続けることも大事。

配当に着目しましょう。

あと、時間も大事ってことですね。

hiroさん

分かりやすいブログ記事ありがとうございました!

ちこちゃんさん、

そう言って頂けて嬉しいです、ありがとうございます。

最近米国株ブログランキングサイトから色んな米国株ブログを拝読していたのですが、その中にとてもファイナンスに精通されている方がいらっしゃって驚きました。

圧倒的な知識量、投資経験の差を感じました。

この人すっげ~、敵わないわ~って思いました。

米国株のブロガーには凄い方がたくさんいるんですね~。

私、会計士という肩書で偉そうにブログ書いていますが、実はそんなに投資やファイナンスの専門知識ありません。

難しいファイナンスの記事とか詳細な銘柄分析の記事とか書けないですが、その分わかりやすく投資を伝えられる記事を書ける方向で努力していきたいと思います。

自分の知識・経験でできる事をコツコツ地道にやっていきたいと思います。

もちろん知識・経験ともに成長していきたいです。

これからもよろしくお願いしますね!

今、TとVZが資産の20%になっている私として考えさせられる話です。

私は今ある現預金を数年かけてNISAで米国株を買っていく予定です。

その際に、株価が悲観的になっていてもある程度安定している、配当利回りが3%越えの銘柄を選んでいました。

この半年でXOM、KO、T、VZ、PMを購入しました。

今は前にも申し上げたGISを買おうか考えています。

銘柄選びは楽しいですし、年に120万までしか購入できないとなると慎重になれます。

ただ、最近は一般論に戻りますが、毎月IVVとHDVを5万円分購入していくやり方が効率的なのかもしれないなぁと思ってきました(笑)

投資だけではなくすべてのことに正解なんてないですが、常にベターな方向に進めていけるよう励んでいきたいですね。

ゴマメさん、おはようございます。

先日に続きコメントくださり、ありがとうございます。

TやVZは最近株価は軟調ですが、米国の通信業界で圧倒的なシェアを誇っている優良企業だと思います。

設備投資に資金を要するビジネスですが、基本黙っていてもキャッシュが降ってくるビジネスです。

今後は通信だけでなく、どれだけ魅力的なコンテンツを発信していけるのか各社検討しているようです。

AT&Tはタイムワーナーを買収します(予定)。

ベライゾンは、ディズニーやコムキャストと統合するのはという観測記事が以前出ていました。

配当利回りが高い銘柄ならなんでも有望というわけではないよ、配当重視=配当利回りが高い銘柄への投資ってわけじゃないよ、というメッセージを伝えたくてこの記事を書きました。

ただ、それでも配当利回りを重視することには意味はあると思います。

おっしゃる通り、配当利回りが高い銘柄は後から振り返ると割安に放置されていることがあるからです。

配当利回りの意味を理解した上で、配当利回りを積極的に投資判断の材料にしていけばいいのかなと思います。

>毎月IVVとHDVを5万円分購入していくやり方が効率的なのかもしれないなぁと思ってきました(笑)

そのお気持ちわかりますw。

配当利回りが高いこと自体に意味はないと考えると、利回り2%程度でもS&P500連動はやはり魅力的な投資対象だと改めて思います。

投資に時間をかけないという意味での効率性を追求するなら、ETFや投資信託がいいですよね。

一方で投資を考えるのも、それはそれで楽しい面もあります。

色々と試行錯誤しながら自分の理想的な投資スタイルを探していくのがいいのかもしれません。

私はこの1年半で、かなり投資スタイル変わりました。

おはようございます。

記事の内容に疑問があるので、お答えいただければ助かります。

「無配株だっていつか必ず有配になるのですから」ということですが、これは必ずなのでしょうか?無配の会社は利益を事業投資してさらに大きな利益を得ようという方針なので、その考え方がかわらなければ永久に無配のままの可能性はあると思うのですが?

「配当利回りが低い銘柄がダメというわけではありません。今の配当が少なくても、将来しっかり増配してくれれば何ら問題ありませんから。」ということですが、将来しっかり増配するかどうかなんて、誰にもわからないとおもうのですが?何十年間増配しているという企業ならこの先も増配する可能性はありそうだなぐらいは、わかりますが。

みもんさん、おはようございます。

>永久に無配のままの可能性はあると思うのですが?

無配株もいつか必ず配当を出します。

株式会社は出資者からお金を募ってそれをビジネスに投資して収益を得て、出資者たる株主にその収益を還元することを目的として存在しています。

無配で投資を続けている企業は、無配にしてでも積極的に投資を続けることが結局は株主への配当最大化に貢献すると判断しているだけです。

無配の企業であれ、株式会社である以上その目的は株主価値の最大化です。

株主価値の最大化とは、株主への配当金の最大化と同義です。

永久に無配だとすればそれは株主に対する詐欺とも言えて、そんな企業の株式は無価値です。

ただし、相当長期間無配が続くことはあり得ます。

極論言えば、100年間無配を続けることもあり得ます。

それが株主価値に資するという経営者の判断ならば。

余談ですが、無配株は永久に無配のように見えなくもないからこそその株式価値の算出が困難です。

そこに無配株のリスクがあると同時に高リターンの可能性もあります。

>将来しっかり増配するかどうかなんて、誰にもわからないとおもうのですが?

はい、おっしゃる通りです。

将来増配してくれるかなんて誰にもわかりません。私もわかりません。

だからこそ株式投資にはリスクが伴い、株式投資にはリターンが期待できます。

株式投資のリスクとは、とどのつまり期待されている配当を貰えないリスクということです。

誰にも将来はわかなくて不確実だからこそ、株式投資には一定のリターンが付随します。

もし将来の増配が確実に誰でもわかるのであれば、株価はもっと上昇して株式投資は儲からなくなります。

将来の増配の確からしさが不透明なので、低配当な株は相対的にリスクが高いと言えます。

将来の配当に期待すればするほどリスクは高くなると思います。

リスクが高いほど、リターンも高くなる可能性があるのも事実です。

将来の増配が不確実だからこそ、長期投資ではなるべく保守的でいた方がいいです。

みもんさんがおっしゃる通り、何十年と増配している企業が良いと思います。

みもんさんがご懸念されている「将来しっかり増配するかどうかなんて、誰にもわからない」という投資家の不安感、これこそ株式投資のリターンの源泉とも言えます。

複利を最大限に味方にするには、青グラフの銘柄の方が有利ですよね?

連続増配銘柄がどこかのタイミングで市場から期待されなくなり、

配当率があがるという保証はないわけですし。

永続する、期待されにくい銘柄を探す。

当たるかは運なのですけれどね。。

確かに株数を増やしたいなら、青銘柄の方が有利なのは間違いないですね。

最終的な投資リターン(要するに株式時価)の最大化という意味では、必ずしも青が有利とは言えないみたいです。

シーゲル教授の『株式投資の未来』によれば、概ね市場平均程度の配当利回りの銘柄が高いリターンだったようです。

ただそれはあくまで過去の事実がそうなだけであって、それを安易に未来に敷衍してよいとは思っていません。

青の銘柄であっても将来減配しないとは限りらないし、黄の銘柄でも将来増配できるとは限らないです。

どんな銘柄であっても将来は常に不確実で、だからこそ株式投資には一定のリターンが期待できます。

私は何の確信もなくいつも不安感を持ちながら投資をしておりますが、どちらかと言えば青が優勢だと信じています。

ただ信じているだけであって、確信は全くありません。

>永続する、期待されにくい銘柄を探す。

言うは易く行うは難し、、ですね。

いつも楽しく拝見させていただいております。

私48歳のおっさんですが、非常に勉強になっております。

ところで、私もシーゲル教授の「株式投資の未来」は読みましたが、疑問に思っていることがありました。Hiroさんも何度かご指摘されているように、この本は過去のデータを分析したもので、未来を予見しているものではないのではということです。

PMの過去のパフォーマンスは素晴らしく、配当の再投資で資産を大きくすることができたのでしょうが、同じタバコ株でも淘汰された企業も多かったと思います。他のディフェンシブ株も同様です。

そういう意味ではPMに投資し、しかも長期保有した人はギャンブルに勝ったのではないかという思いがあります。

>どんな銘柄であっても将来は常に不確実で、だからこそ株式投資には一定のリターンが期待できます。

>私は何の確信もなくいつも不安感を持ちながら投資をしておりますが、どちらかと言えば青が優勢だと信じています。

というコメントをHiroさんもされておりますが、これもひとつのギャンブルのように思えます。

そういう意味ではSP500やダウインデックスのETFに投資するのが一番なのかもと悩んでおります。

ご意見をお伺いできたらと存じます。

私は紹介させていただいたように48歳、妻あり、子無しのDINKsです。

60歳にリタイヤしたいと考えており、それまでの投資期間は12年程度しかありませんので、30年以上の長期投資のHiroさんとはスタンスは違うかとは思いますがw

ちなみに私の金融資産はざっくり以下のとおりです。

あくまで私の資産であり、妻の資産は不明ですw

IBM株 700株強

PM株 50株

AMZN株 2株

ひとつの籠に卵を盛った状態ですので、IBM株の配当を別の米国株に充て、分散ポートフォリオ構築中です。

AMZN株はおまじないに近く買い増し予定はありません。

IDECOは新規拠出はNYダウ・インデックスにフル投資中、アベノミクスで増えたIDECO資産もNYダウ・インデックスに期間を分散して移行中です。

2018年頭からは積立NISAで妻とともにSP500インデックス投資開始予定です。(金融庁がSP500を入れてくれると信じてます。)

2019年頭にある程度まとまった額のお金が入るので、これを米国個別株にするか、インデックスにするか2年間悩みたいと思っております。

長文になり申し訳ありません。

これからも米国株投資の楽しさを皆さんに発信していってください。

よろしくお願いいたします。

こんばんは。

いつもお読み下さり、ありがとうございます。

「株式投資の未来」について、おっしゃっていることはその通りだと存じます。

投資に限らず何でもそうですか、すぐに具体例に走るのは危険です。

具体的説明は確かにわかりやすいですが、その具体策が今の時代に、そして特定の個人にとって最良の選択肢か否かはわかりません。

ビジネス書などを読んでもそんなに簡単に人生が変わらないのは、ビジネス書が「具体の塊」だからです。

具体例は理解を助けるために利用するだけにして、その具体例の裏にある本質的な意味を自分の頭で納得して理解することが大切かなと思います。

「株式投資の未来」は具体例がほどよく散りばめられていて、とても読み易いでも読み応えのある本だなと感動しました。

「株式投資の未来」には過去リターンが高かった銘柄が具体的に示されていますが、あれらに無思考に飛びつくのは危険だと思います。

あれらの銘柄がなぜ高リターンだったのか、その理論的時代的背景を理解して、その理屈を現代の投資環境に当てはめることが重要かなと考えております。

なんか偉そうなことを申し上げておりますが、私もその理論を完全に理解できているとは思っていませんし、ましてやそれを現代に当てはめるなんて難し過ぎると日々感じているところでございます。

投資は難しいです。

フィリップモリスについても同様で、「株式投資の未来」を読んだ人が一目散にPMに飛びつくのはあまり良くないことだと思っています。

たばこ銘柄はかつては今より遥かに低いPERでした。

今だから言えるだけですが、やはり割安な期間が相当長く続いたということでしょう。

現在のたばこ銘柄はPERも20倍を超えています。

配当利回りはいまだに3%以上あって魅力的ですが、昔とはバリュエーションは異なることは理解しておくべきだと思います。

ただ、私はたばこ銘柄がこれからも有望という考えを持っておりますが。

リスクの取り過ぎには注意して、これからも定期的にたばこ銘柄への投資を続けようと思っています。

>PMに投資し、しかも長期保有した人はギャンブルに勝ったのではないかという思いがあります。

はい、私もそう思います。

仮に1950年からPMのみに集中投資して、高いリターンを得た人がいたならば、それはギャンブルに勝ったという表現はおかしくないと思います。

そもそも未来は常に不確実ですから、どんな銘柄であれ最後はえいや!で投資を決断するしかありません。

長期投資は特にそうです。

何に投資するにしても、ある意味でのギャンブル要素は付きまといます。たとえインデックス投資であっても。

だから分散投資は大切だと思います。

もしかしたら、今から50年後に振り返れば、最近売られがちのIBMが最も高リターンかもしれません。

ただそれは後から振り返ってそうわかるだけであって、今の時代の投資家が全資金をIBMに投資するのは非合理だと思います。

>SP500やダウインデックスのETFに投資するのが一番なのかもと悩んでおります。

はい、そう思いますよ。

個別銘柄投資を実際に初めてより痛感しておりますが、S&P500やNYダウのETFに投資するのは投資パフォーマンス的にも精神的に大変健全です。

最後は価値観と投資に対する関心次第かなと思います。

それほど資産運用に興味関心があるわけではなくあくまで投資はお金を多く得る手段に過ぎず、投資以外の趣味や旅行などに老後の時間の多くの当てたいとお考えであれば、ETF運用の方がよろしいと思います。

もちろん、ハイブリッドでもよいと思います。

判断のポイントは「時間」だと思っています、お金より。

時間は本当に大切だと思います。

投資判断に時間を割きたいのか割きたくないのか、株式投資が好きなのかそうでもないのか、という視点でご判断されるといいのかなと思います。

どうせ長期リターンは、今はわかりませんから。

以上、少しでも参考になれば幸いです。

けんた様の今後の生活が、米国株投資を通じてより豊かで幸せなものになることを願っています!

PS

IBMまた売り込まれておりますね。

私はこのままリスクテイクを続けるつもりです。

早速のご返答どうもありがとうございます。

個人的には銘柄選択に時間を割くのは楽しいので、ETFとのハイブリッドに落ち着くかと思っております。

IBM株落ちてますねえw

もはや決算時の風物詩のようになってます。

かれこれ数年前までの20年位コツコツ購入&配当再投資してましたので、減配さえしなければ全く問題ないですが。

腐れ縁みたいなものです。

予定通り現在のIBM株はそのままに、ブレずにポートフォリオを再構築していきます。

バフェットさんが残りの2/3を売って株価が暴落したら買い増してしまいそうですがw

これからも楽しく勉強させていただきます。

こんばんは。

ご返信ありがとうございます。

20年間も投資を続けてらっしゃるわけですからね。

「株式投資が好きかそうでないか」なんていう質問は愚問でしたね、大変失礼しました。

投資が好きと思えるなら、是非個別株投資も続けられるとよいと思います。

株式投資に関する研究なんかも、趣味の一つにできると楽しいかもしれません。

私思うのですが、結局人生で一番楽しいのは勉強・研究・学問かなって。

もちろん旅行やスポーツも楽しいのですがね。

何かを学び始めると意外に奥が深く、また意外に自分にとって既知の分野と密接に関連していることがわかったりします。

学問こそ最強の暇つぶしだと思っています。

そして、学んだことをブログとかで社会に還元できるインフラも現代は整っています。

いい時代です。

IBMはやはりまだ投資家の不安感は強い感じですね。

よく考えれば自分が投資している銘柄でここまでの急落を経験しているのはIBMくらいです。

でもなぜか狼狽はしていないです。

もちろん株価下落は嫌ですけどね。

キャッシュフローは安定していますし、所詮ポートフォリオ全体の数%でしかありません。

このままホールドして、リスクを取り続けます。

減配のリスクは今のところは心配ないかなと思っています。

>20年位コツコツ購入&配当再投資してましたので

そうですか~、そんなに長く投資を続けれこられているのですね。

2000年前後はまだIBMは今ほど高配当ではなく、成長株という印象だったはずです。

それがもう今は成熟企業ですね。

今のビザなんかも、20年後はIBMのような高配当銘柄になっているかもしれません。

腐れ縁と思ってしまう気持ちも納得です。

株式投資の大先輩からコメント頂き、大変恐縮です。

こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。

シーゲル理論は、配当利回りに着目したら、たまたま割安だったので儲かったと言う理論なので、あまり過信するのは禁物ですね。

インカムゲインを再投資するのは、結局はキャピタルゲインに乗っかってるだけですから、結局はキャピタルゲインが重要と言えます。株式市場は長期的には計量器になるので、内部留保分もキャピタルゲインとして長期的には顕在化します。しかも、課税なしで複利効果が働き有利になります。

参考

シーゲル投資の問題点(5) 「株式リターンの97%は配当が生む」の問題

https://www.keeping-safety.com/2017/11/597.html?m=1

いつもコメントありがとうございます。

勉強になります。

シーゲル理論を学んで、配当利回りを重視すべしとは思ってません。

ただ、究極的には株主利益は配当に還元されるので、配当を最大化するように意識することがリターンを高めるために大切だと思っています。

もはやインカムとキャピタルという区分すら必要ないとさえ思います。

私たちは株を永久保有するわけではないので、実際にはExit時点でキャピタルゲインの実現があるのは事実です。

ただ意識としては「投資額当たりの配当をいかに最大化するか」もしくは「投資額あたりの企業の利益をいかに最大化するか」という点を意識することが重要だと理解しています。

内部留保すると課税なしで複利効果が働くのは大きいですよね。

バークシャーの高リターンの秘訣はここですね。