個別株を始めた当初はポートフォリオは全部で10銘柄にするつもりでした。10銘柄程度で分散効果は十分得られると理論は説明しているし、あと今思うと不思議でなりませんが、自分の銘柄選別に謎の自信がありました。まあ若気の至りということで。

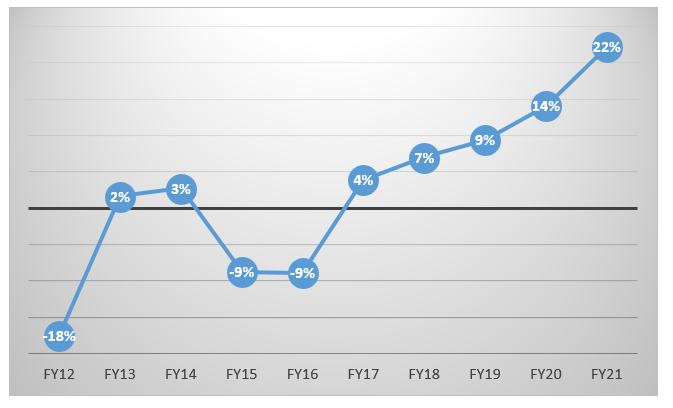

アルトリアやエクソン、IBM(売却済み)の暴落に打ちひしがれ、自分のしょぼい選別眼で1銘柄10%は過剰だったと思い直すことに。

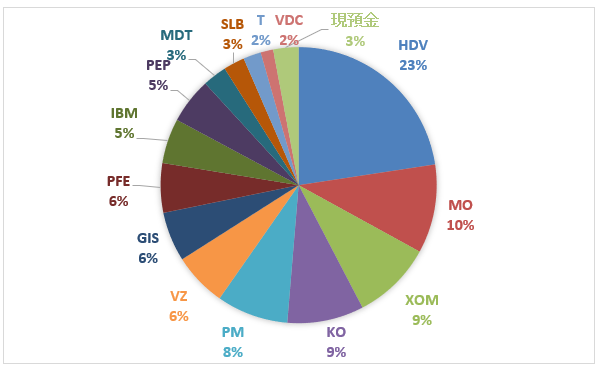

今は1銘柄の構成比5%を目安にしています。そうすると20銘柄に分散できます。一部ETFも買っているので、実際の今のポートフォリオには20銘柄もありませんが。

が、最近ここからさらに銘柄数を増やしたいなあという気持ちが出てきました。リスク・リターンの改善というより、自分の興味の範囲が広がってきたからです。リターンの追及というより興味関心の問題。

株式投資は社会全体をマクロに見る必要があるので、いろんな業界や企業を調べることになります。そうすると、どうしても気になる銘柄が出てきます。実際に身銭を切って株を買うことで、リサーチの本気度も増してそれが自分の知識にもなります。

もちろん、投資の目的は金儲けであって勉強ではありません。が、せっかくなら金儲けしながら見識も広げたいです。

とは言え、50も100も株を持ったら、保有銘柄の管理が行き届かなくなります。てか、もうETFでいいじゃんってなるし。

そう、投資効率だけを考えればETFでいいんですよ。それは今でも思ってます。それでも個別株を買うのはなんでしょうね。もはや理屈では説明できない。自分で財務データ、リターン実績、バリュエーション、業界情報などを調べて株を買うという行為は止め難いです。

銘柄数を増やすと言っても、現状から+5せいぜい+10くらいかな。

MSCIが定義している世界産業分類基準によると、あらゆる企業は以下のセクター、産業グループのどれかに属します。

| セクター | 産業グループ |

| エネルギー | エネルギー |

| 素材 | 素材 |

| 工業 | 資本財 |

| 商業、専門サービス | |

| 輸送 | |

| 一般消費財 | 自動車、部品 |

| 耐久消費財、アパレル | |

| 消費者サービス | |

| メディア | |

| 小売り | |

| 生活必需品 | 食品と必需品小売り |

| 食品、飲料、たばこ | |

| 日用品 | |

| ヘルスケア | 医療機器 |

| 医薬品、バイオ | |

| 金融 | 銀行 |

| その他金融 | |

| 保険 | |

| 情報技術 | ソフトウェア、サービス |

| 情報ハードウェア | |

| 半導体関連 | |

| コミュニケーションサービス | 通信サービス |

| メディア、エンターテイメント | |

| 公益 | 公益 |

| 不動産 | 不動産 |

セクター数は11個、産業グループ25個あります。

すべての産業グループを網羅しようとは思いませんが、なるべく幅広く保有しようかなと。結果としてそれがリスク分散にもなると思いますし。

いま保有していない産業グループで興味があるのは「耐久消費財、アパレル」、「消費者サービス」、「小売り」、「半導体関連」。

具体的にはVFコーポレーション(VFC)、スターバックス(SBUX)、ロウズ(LOW)、ホームデポ(HD)、台湾セミコンダクター(TSMC)、テキサスインスツルメンツ(TXN)などが気になります。

私は今年初めて無配のアルファベットに投資しました!来年はビザやディズニーにも投資してみようと考えています。

メインはETFですがやっぱり個別株投資は面白いですね!!

コロナ暴落の時DISは割安だと思ってましたが、まさかここまで上がるとは思いませんでした。

ストリーミングがメインビジネスになるとウォール街に認識されて、一気にバリュエーションが上がりました。

2020年はあらゆる企業にとって転換点になりましたね。